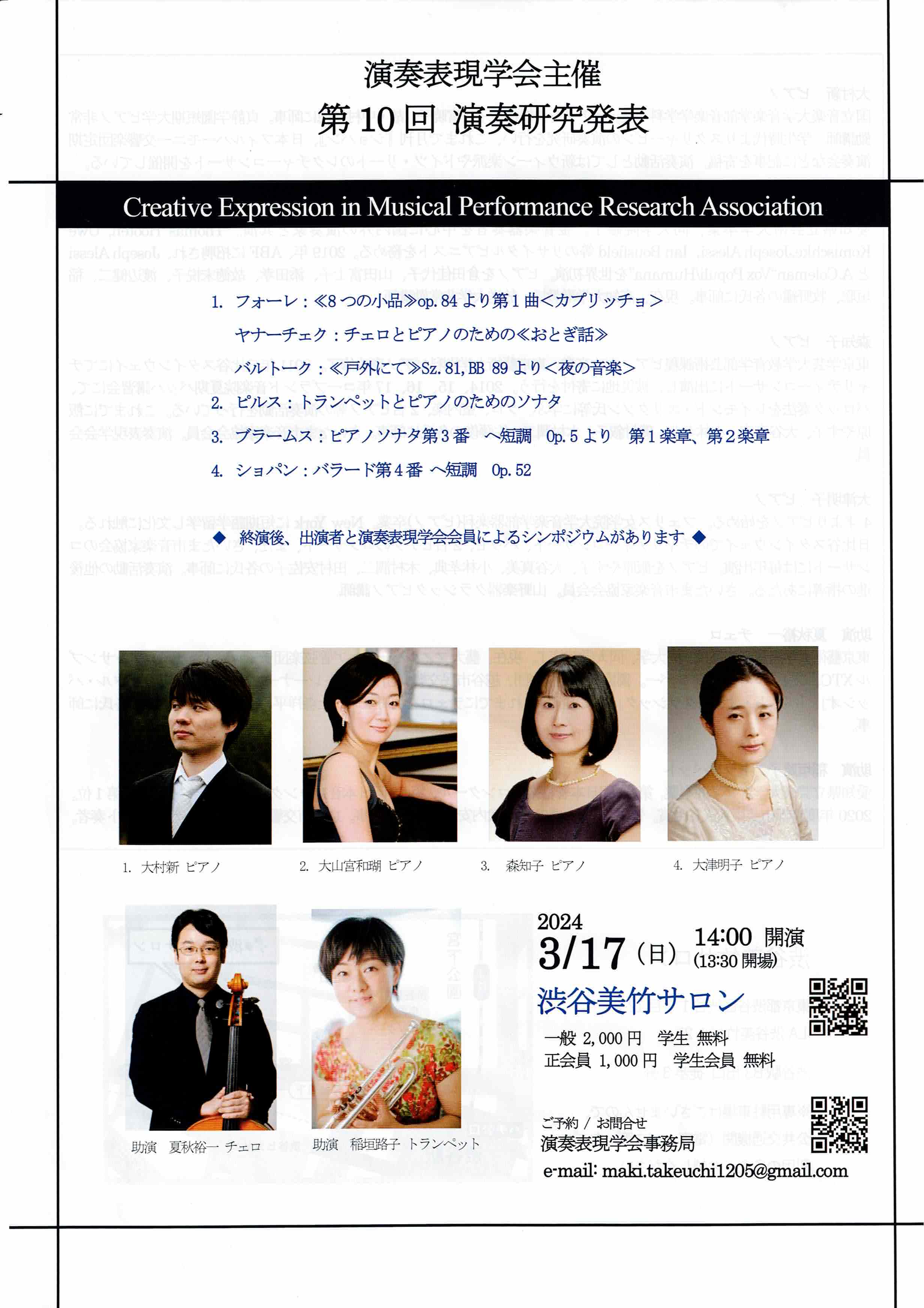

演奏表現学会主催 第10回 演奏研究発表

●概要

| 日時 | 2024年3月17日(日) 終了致しました。 12:30-13:00 総会 13:30 開場 開演14:00~15:10 演奏研究発表 15:20-16:40 シンポジウム |

| 会場 | 渋谷美竹サロン |

| 演奏者 | 1.大村新、夏秋裕一 2.大山宮和瑚、稲垣路子 3.森知子 4.大津明子 |

| 参加費 | 正会員:1,000円、学生会員:無料/一般:2,000円、学生:無料 |

| 運営 | 演奏表現学会理事会・同事務局 e-mail:maki.takeuchi1205@gmail.com |

●プログラム

| 1. フォーレ

ヤナーチェク バルトーク |

:《8つの小品》op.84より第1曲<カプリッチョ>

:チェロとピアノのための<おとぎ話> :《戸外にて》Sz.81,BB 89 より<夜の音楽> |

| 2 .ピルス | :トランペットとピアノのためのソナタ |

| 3 .ブラームス | :ピアノソナタ第3番 ヘ短調 op.5より 第1楽章、第2楽章 |

| 4 .ショパン | :バラード第4番 ヘ短調 op.52 |

演奏表現学会趣意書より

本学会の目標は、ピアノを中心とした演奏表現の共同研究である。

その出発点は、まず演奏、作曲理論、音楽学等の各部門による研究と討論にある。すなわち各部門の視点から問題を提起し、その検討を通じて音楽をより総合的に考察するのである。このような総合的理解にもとづく演奏表現の探究は、我が国音楽界において追求されるべき緊急の課題と考えられる。

演奏表現そのものは個々の問題である。しかし、その根本となる楽曲理解においては、作曲家とその作品の歴史的・民族的背景の認識、調性音楽の基本にある機能和声の理解、旋律やリズムの分析等々、除外しては考えられない問題が多い。

我が国の音楽界は、今日表面的には高度化し、国際化したように見える。また音楽作品の研究、分析、解釈といった専門的追求も、著しい発展を示している。しかし、各部門の研究者が共同で音楽を総合的に研究討論する場は、極めて少ない。こうしたことへの問題意識を共有する者が集い共同して研究することを、この学会は目指すのである。

1998年4月 演奏表現学会発起人一同